「相手打者の情報がないときの配球の組み立て方がわからない」

「本やネットの情報以外に配球を学ぶ方法はないの」

◆

◆

皆さんは自分の配球、もしくは配球に関する選手への指導に自信はありますか。

配球には明確な正解がないため、自信を持っている方は少なく、配球の解説をしている記事は多くないです。

また、配球に関する記事や書籍は、プロ野球選手や引退した選手が解説しているため、リーグ戦を前提として解説している場合が多いです。

中学・高校野球はトーナメント戦のため、普通の学校は相手打者の情報が少ないです。

そのため、プロ・大学野球などのリーグ戦とは配球の考え方も変わります。

トーナメント戦の配球で大事なことは、全打者に当てはまる傾向と投手の持ち球の活かし方を知ることです。

そこでこの記事では、高校まで10年間キャッチャーとしてプレーした筆者が、トーナメントで使える配球の知識を紹介します。

コースの使い分け

アウトローの被打率

コースの使い分けを考える上で重要なのは、アウトローの使い方です。

実際に、野村克也の名言の中に「外角低めは投球の原点」とあるくらいです。

そこで、まずはコース別被打率を見てみましょう。

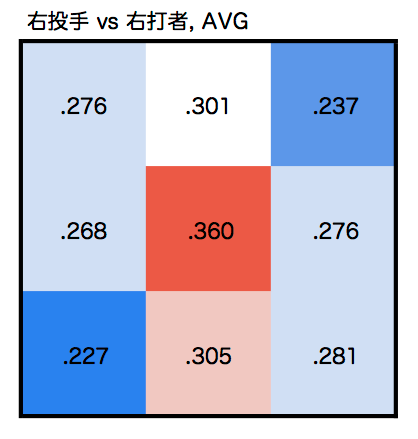

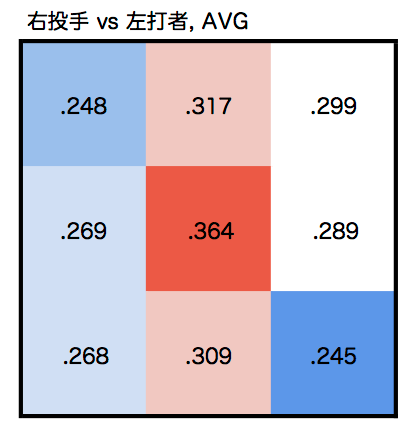

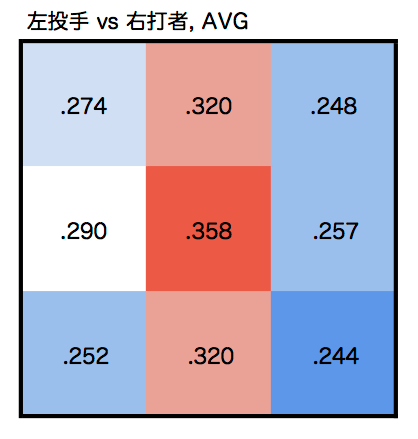

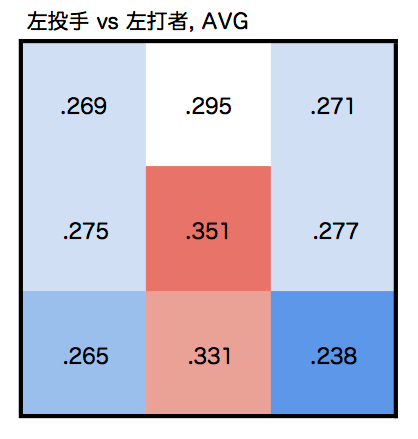

コース別被打率 出典:Gods do not answer letters.

上記は2015年から2017年までのNPBのデータを対象に集計したコース別被打率であり、視点は投手からのものです。

実際にコース別被打率では、アウトローが全体的に低いです。

つまり、アウトローは打ちづらいのは全打者に当てはまる傾向ということです。

そのため、打者データの少ないトーナメント戦において、アウトローを軸に配球を組み立てることは間違いではありません。

インコースの使い方

しかし、アウトローが得意な打者もいますし、アウトローが狙われることもあります。

そのため、アウトローだけではもちろん通用しません。

そこで重要になるのが、インコースの使い方です。

大事なのは、インコースはあくまでアウトローに絞らせないための手段という考え方です。

別にインコースを軸にして配球を組み立ててもいいじゃん

確かに上記のデータではインコースの被打率も高くありません。

しかし、このデータはインコースに要求通りに来たときの被打率であり、インコースを要求して、ピッチャーが要求通り投げられるかは別の話です。

インコースは打者に近く、外れると死球の可能性があるため、どうしても真ん中寄りになる確率が高くなります。

つまり、アウトローを軸にするべき理由は、被打率が低く、要求通りのコースに来る確率が高いからです。

コースの考え方をまとめると以下のようになります。

・アウトローが打ちづらいのは、全打者に当てはまる傾向

・アウトローを軸にする理由は、被打率が低く、要求通りに来る確率が高いから

・インコースは、あくまでアウトローに絞らせないための手段

変化球の活かし方

空振りを狙う

変化球で空振りを狙うときに重要なことは、相手打者に「ストレートが来た」と思わせられるかです。

そして、「ストレートが来た」と思わせるためには、1球前のストレートと同じ軌道から変化させる事が重要です。

そのため、この配球が使えるのはストレートと軌道が似ていて、変化や球速差が大きい球種(スライダー、フォーク、チェンジアップ 等)です。

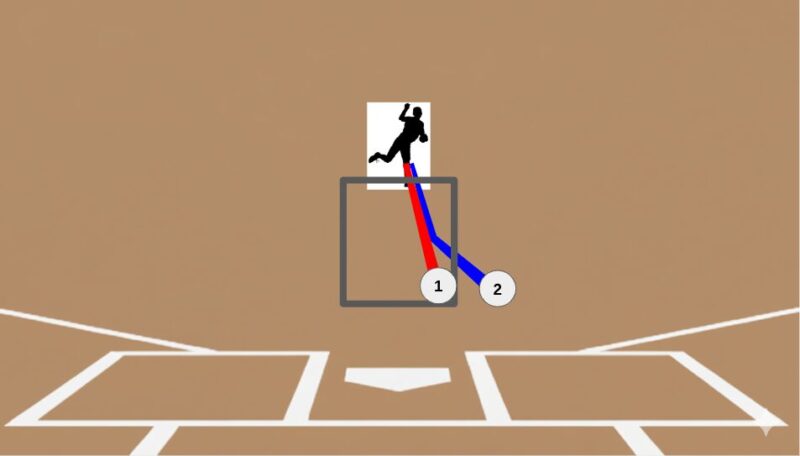

右投手のスライダーを例に解説します。

図のように1球前のストレート(①)と同じ軌道にすることにより、頭に残っているイメージから「ストレートが来た」と思いやすくなります。

逆にストレートを意識していない打者に対して変化球を投じても、空振りは奪えず、簡単に対応されてしまいます。

いかに相手打者に「ストレートが来た」と思わせられるかが重要です。

打たせて取る

打たせて取る場合も重要なことは、相手打者に「ストレートが来た」と思わせることです。

ストレートだと思って打ったら、少し変化してバットの芯から外れたという打ち取り方が理想的です。

そのためには、変化が小さくても球速はストレートに近づける必要があります。(ツーシーム、カットボール 等)

球速がストレートに近いため、相手打者に「ストレートが来た」と思わせやすいです。

そのため、空振り狙いの場合のように1球前にストレートを投げる必要はありません。

また、緩い球を意識している打者は詰まらせられますし、ストレートを意識している打者は芯を外すことができるため、非常に使い勝手の良い球種です。

しかし、捉え方を変えると、ストレートほど速くない、変化も小さい中途半端な球種です。

そのため、狙われると打たれやすいというデメリットも把握する必要があります。

投げられる球種にもよりますが、全投球の2〜3割が目安になると思います。

また、ストレートと変化球を組み合わせる場合、打球方向を限定させることができます。

野手と連携してポジショニングを取るとより効果的です。

配球とポジショニングの関係については以下の記事で紹介しています。

興味がある方はぜひご一読ください。

見逃しを狙う

変化球で見逃しを狙う場合、相手打者が予測していない軌道を意識することが重要です。

理由は、予測していない軌道には反応できず、見逃すしかないからです。

では、予測していない軌道とはどのようなものか、右投手のスライダーをもとに具体的に解説します。

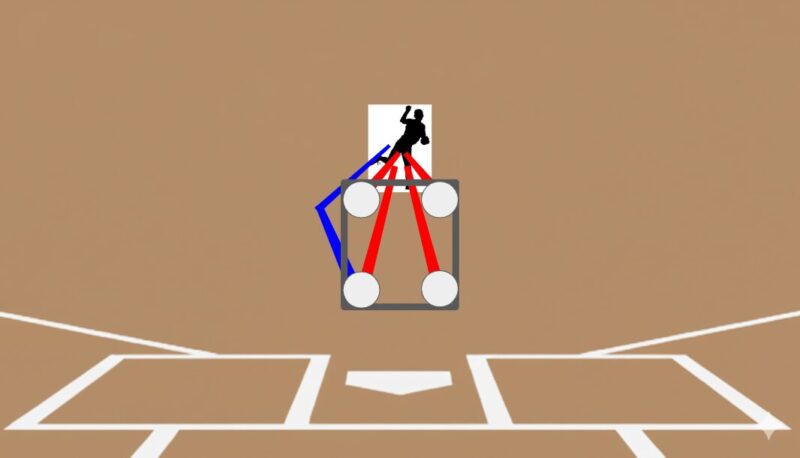

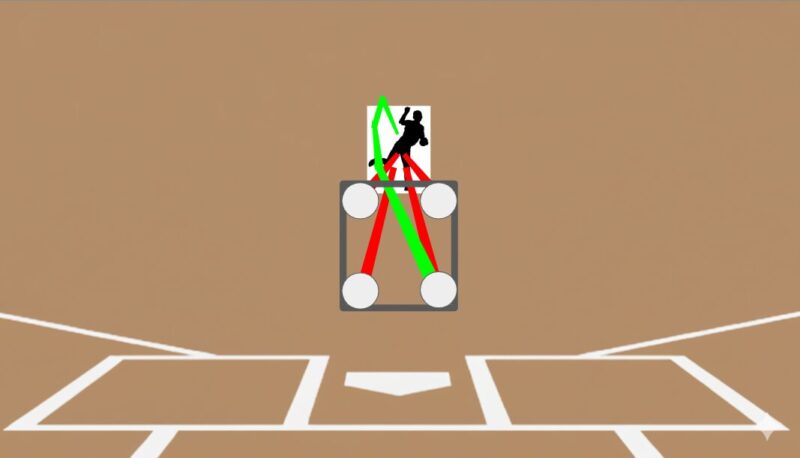

上の画像の赤い線が、ストレートを意識している打者が予測している軌道です。

ストライクゾーンのアウトコースからインコース、高めから低めまでを意識します。

そして、青い線が見逃しを狙うスライダーの軌道です。

画像のように、相手打者の予測している軌道から外れているため、相手打者は反応できず、見逃しを奪うことができます。

また、カーブのように山のある変化球も見逃しを狙うには有効です。

山のある変化球 = 投手が投げた瞬間に浮き上がるため、ストレートの軌道から外れます。

そのため、同じ理由で相手打者は反応できず、見逃しを奪うことができます。

変化球の使い方をまとめると、以下のようになります。

・変化球で空振りを狙う場合、相手打者に「ストレートが来た」と思わせることが重要

・打たせて取る場合、使用する変化球は多投しない

・見逃しを狙うなら、相手打者の予測から外れる軌道を意識する

まとめ

今回は配球の基礎的な考え方について解説しました。

トーナメント戦における配球で重要なポイントは、全打者に当てはまる傾向と投手の持ち球の活かし方を知ることです。

相手打者のデータが少ないトーナメント戦において、知っているかいないかで大きく差が出ます。

今回紹介したのはあくまで一般論ですが、自チーム投手の性格や特徴を理解したうえで配球に落とし込めると、さらに良い配球になります。

また、投手との信頼関係の構築はキャッチャーとして重要な能力の一つです。

このブログでは、ブロッキングのコツも紹介していますので、興味がある方はぜひご一読ください。

コメント