「ポジショニングを変えたいけど相手打者のデータがない」

「トーナメントが主流の高校野球だとポジショニングを変えるのは難しい」

◆

◆

野球界において、ポジショニングについてはここ数年で急速に注目を集めてきており、プロ野球でも大胆なシフトが取られることが増えています。

しかし、中学・高校野球はトーナメント戦です。

プロ野球や大学野球と比較して、相手打者の詳細なデータが存在しないことが多いです。

そこで意識するべきは、バッテリーの配球です。

バッテリーの配球を野手が理解し、1球ごとにポジショニングを変えることができるようになれば、不運なヒットを減らせるようになります。

そこでこの記事では、高校まで10年間キャッチャーとしてプレーし、進学校で試行錯誤した筆者の経験を基に、バッテリーの配球でポジショニングを変える方法を解説します。

このブログでは他にも、知っているだけで役に立つ野球知識を紹介していますので、興味がある方はぜひご一読ください。

ポジショニングと配球の関係性

まずはじめに、ポジショニングと配球の関係性を解説します。

いきなりですが、インコースに投げた場合、引っ張り方向と流し打ち方向どちらのほうが飛ぶ確率が高くなると思いますか?

この質問に対して、多くの方が引っ張り方向と答えると思います。

このように、配球によって打球方向に一定の傾向を見出だせるため、配球はポジショニングを決める際に重要な要素になり得ます。

しかし、インコースに投げても流し打ち方向に飛ぶことは多くあります。

そこで、重要になのは確率です。

右投手―右打者の配球の軸となる「アウトコースのボールになるスライダー」を例に考えてみます。

この「アウトコースのボールになるスライダー」を引っ張って、三塁線を抜けていく確率はほとんどありません。

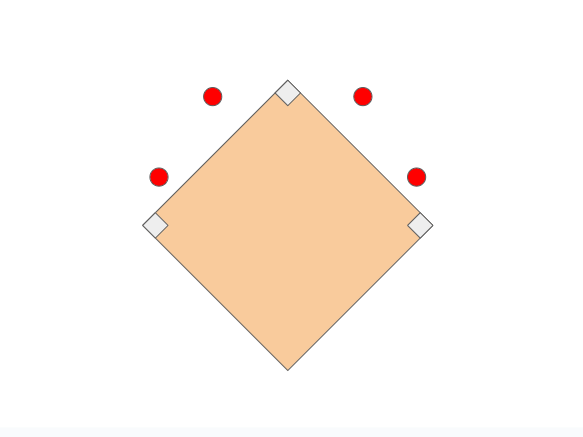

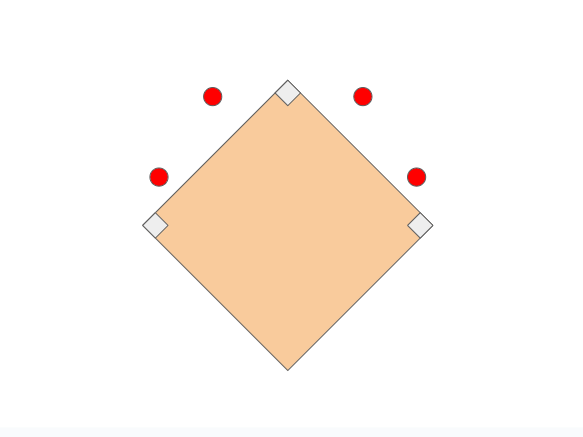

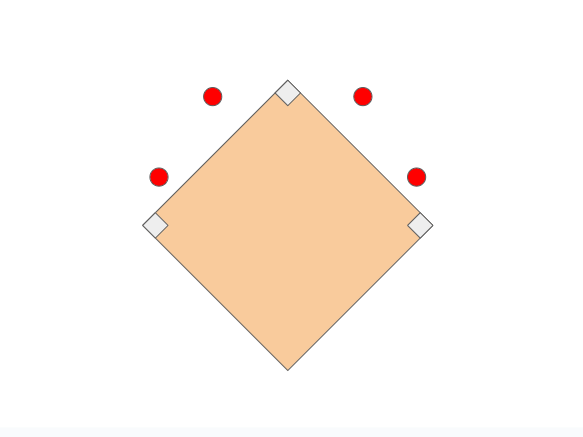

そのため、以下のようなポジショニングが可能になります。

赤が定位置、青が変更後のポジショニングです。今回の場合、サードが三塁線をケアする必要はなく、内野陣は全体的に一塁側にポジショニングを取っても問題ありません。

このように配球によって打球が飛ばなくなる場所、もしくは打球の傾向が大きく偏るパターンがあります。

そのため、配球を基にポジショニングを決めることができれば、アウトにできる可能性は高くなります。

ポジショニングを変える際の注意点

次に、配球を基にポジショニングを決めるうえで、注意するべきポイントを紹介します。

それは、投手が投げるギリギリまで守備位置は動かさないことです。

理由は、相手打者に配球がバレてしまうからです。

先程の例(右打者のアウトコースのボールになるスライダー)で考えてみます。

相手チームが配球とポジショニングが連動していることに気づいている場合、内野が一塁側にポジションを動かすと、相手打者はアウトコースやスライダーだとわかってしまいます。

それを防ぐために打者が守備位置を意識しない、投手が投げるギリギリまで守備位置を動かさないことが重要です。

2つ目は、投手によって「配球とポジショニングの関係」は変わるということです。

理由は、同じ球種でも投手によって変化の仕方に違いがあるからです。

例えば、同じスライダーでもオーバーハンド投手のスライダーはブレーキの効いた曲がり方をします。

一方で、サイドスロー投手のスライダーは変化が大きく、滑るような曲がり方をします。

また、同じオーバーハンド投手のスライダーだとしても、投手によって変化の仕方は十人十色です。(ゲームではないので、)

そのため、ある投手では成り立つ「配球とポジショニングの関係」が他の投手では成り立たないということも多々あります。

次の章では、「配球とポジショニングの関係」の一例を紹介しますが、あくまで筆者がバッテリーを組んでいた投手では成り立っていたということを理解してください。

大事なことは自分で試行錯誤を繰り返して、配球とポジショニングの法則を確立していくことです。

次の章はその参考にしてください。

配球で決めるポジショニング

最後に、実際に使えるポジショニングと配球の関係を4つ紹介します。

1つ目は、右投手―右打者のアウトコースのボールになるスライダーです。

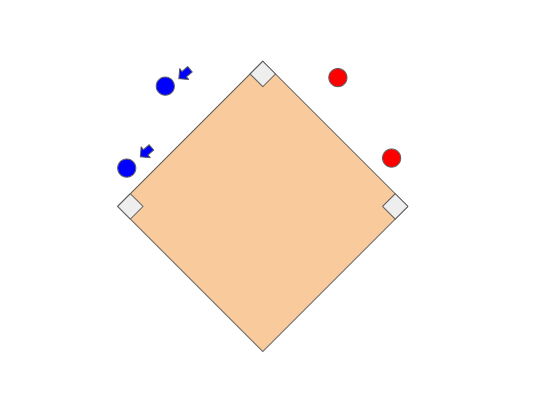

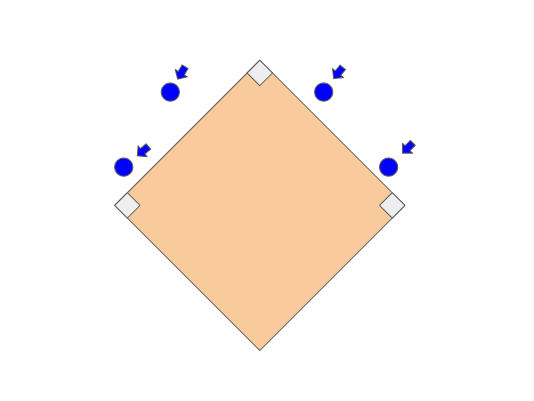

ポジショニングは以下のようになります。

先ほどと同じ内容になりますが、アウトコースのボールになるスライダーを引っ張って、三塁線を抜けていく確率はほとんどありません。

そのため、サードが三塁線をケアする必要はなく、内野陣は全体的に一塁側にポジショニングを取っても問題ありません。

ちなみに、左投手―左打者でも左右反転して同様のポジショニングを取ることができます。

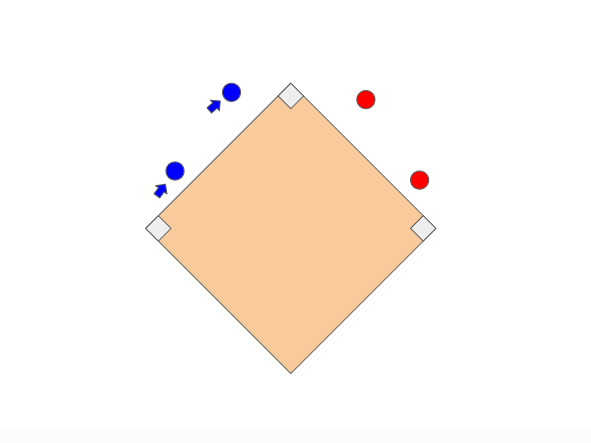

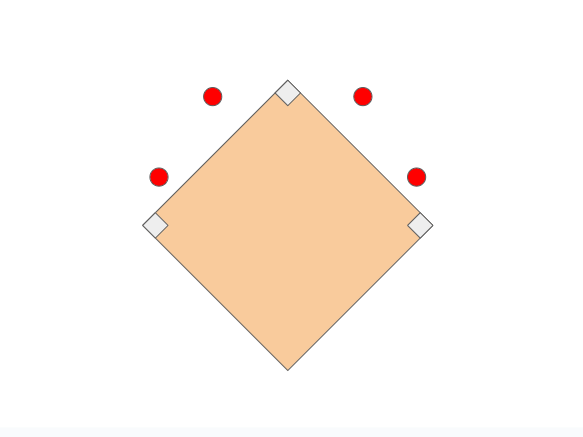

2つ目は、左投手―右打者の真ん中からインコース低めのスライダーです。

ポジショニングは以下のようになります。

特に前の球が高めで打者の体勢が起きている時にハマりやすいです。

理由は推測ですが、バットのヘッドが下がるからだと考えています。

ヘッドが下がらない場合と比べて、ヘッドが下がるとボールがバットの下をくぐりやすくなります。

そのため、スライダーが曲がる方向に打球が飛ぶ確率が高くなると考えています。

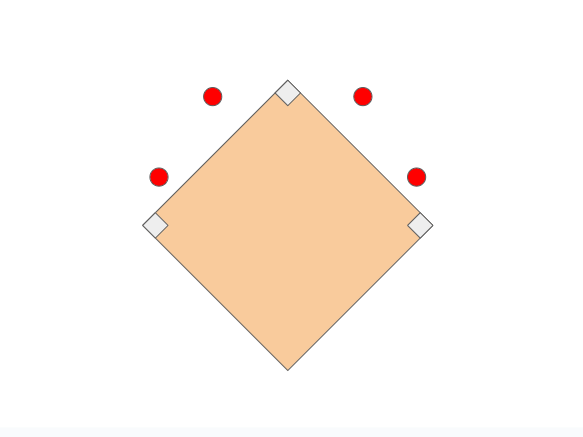

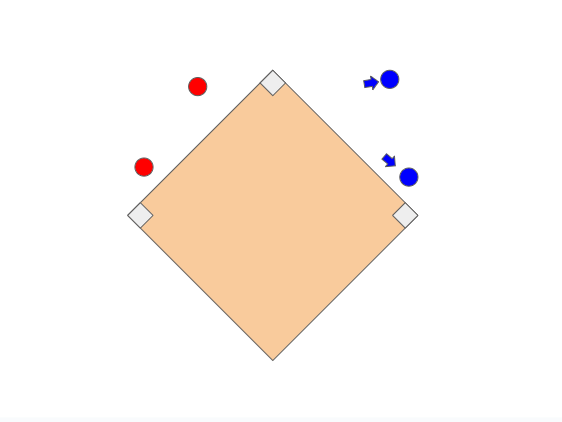

3つ目は、右投手―左打者の真ん中からインコース低めのスライダーです。

ポジショニングは以下のようになります。

左投手-右打者のスライダーの反転と違うところは、セカンドが後ろに下がる点です。(芝生の切れ目くらい)

後ろにポジショニングを取ることで左右の守備範囲は広くなりますが、ショートの場合は後ろに下がると内野安打にしてしまう場合があります。

一方で、セカンドはもともと一塁までの距離が遠くはないので、後ろに下がって守備範囲を確保できます。

懸念点は前のゆるい打球ですが、右投手―左打者のスライダーでセカンド前のゆるい打球は多くありませんし、飛んできてもファーストが対応できるため問題ありません。

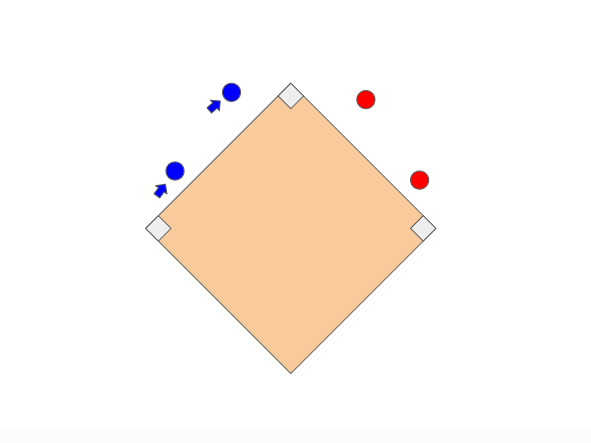

4つ目は、右投手―右打者の真ん中からインコースのシュート系(ツーシーム等)です。

ポジショニングは以下のようになります。

インコースに食い込む変化球で詰まった打球も多くなるため、変化方向+前にポジショニングを取ります。

このポジショニングは左投手ー左打者の場合、左右反転したポジショニングで対応できます。

ポジショニングと配球 まとめ

今回の内容をまとめると以下のようになります。

ポジショニングと配球 まとめ

- 確率を踏まえてポジショニングを決める

- 投手が投げるギリギリまでポジショニングは変えない

- それぞれが試行錯誤して確立していく必要がある

バッテリーの配球とポジショニングの決め方について解説しました。

相手打者のデータがない中学・高校野球において、配球はポジショニングを決める要素になりますので、是非試してみてください。

また、キャッチャーの配球について解説している記事もありますので、興味がある方はぜひご一読ください。

コメント