野球関連の記事や野球中継で、OPSという単語を目にする機会が最近増えました。

OPSとは端的に言えば、打撃に関する指標で、”On-base Plus Slugging”の略称です。

OPSの計算方法を知っている方でも、重視されている理由や値の目安について曖昧な方が多いと思います。

そこで当記事では、OPSについて徹底的に解説します。

OPSとは

OPSとは”On-base Plus Slugging”の略で、選手の打撃能力を評価する指標です。

セイバーメトリクスにおいて、打撃能力は「得点創出能力」を重視して評価しています。

また、OPSの求め方は出塁率と長打率の合計です。

ちなみに、出塁率と長打率の求め方は

出塁率=(安打+四死球)/(打数+四死球+犠飛)

長打率=(単打数+二塁打数×2+三塁打数×3+本塁打数×4)/ 打数

です。長打率は長打を打つ確率ではなく、打数における安打で稼げる塁数の期待値ということです。

OPSが重視される理由

近年、OPSが重視される理由として、先述のようにセイバーメトリクスにおいて、打撃能力の評価は得点創出能力を重視して行われるからです。

従来は、「打率」「本塁打数」「打点数」などの打撃指標で選手の打撃能力を評価していました。

しかし、チーム打率と得点数の相関があまり高くないことが過去のデータから明らかになりました。

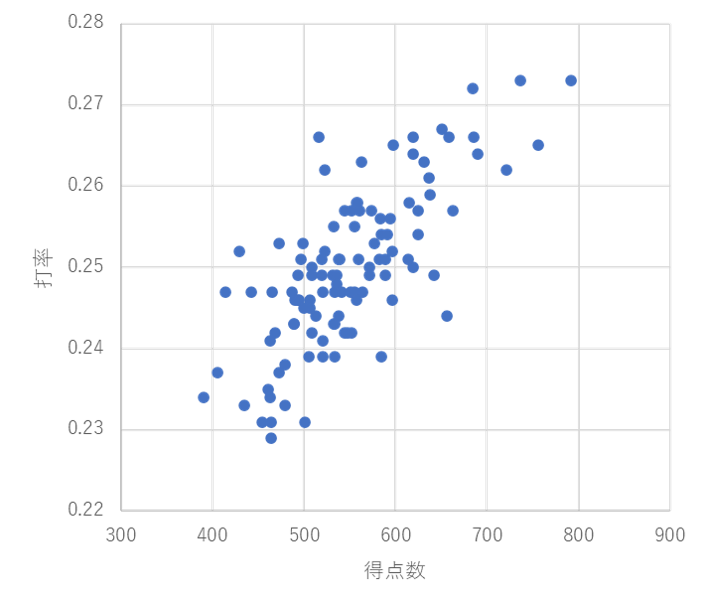

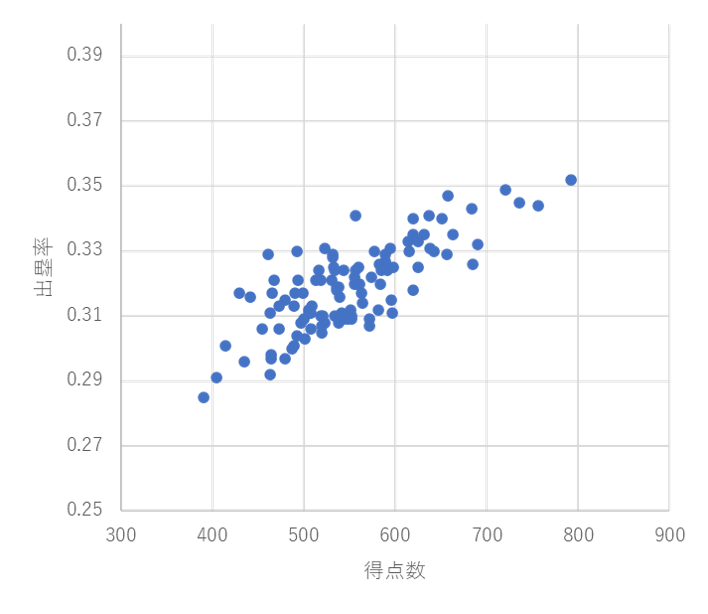

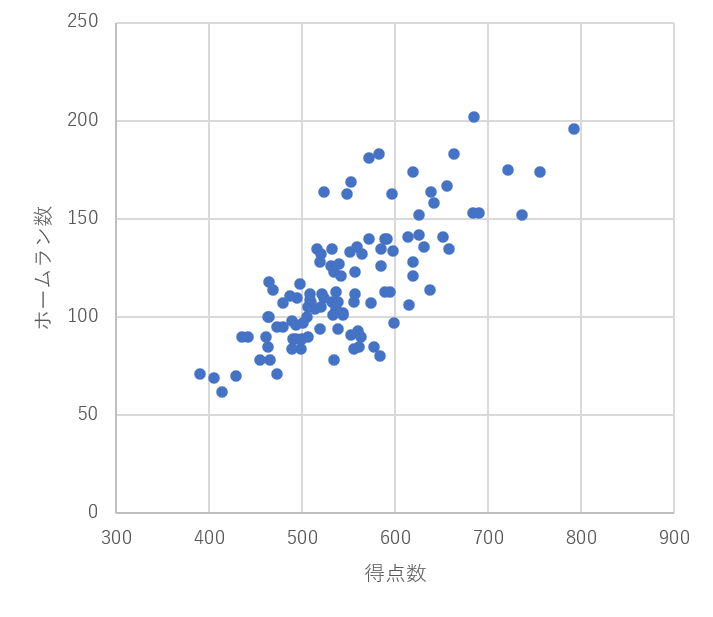

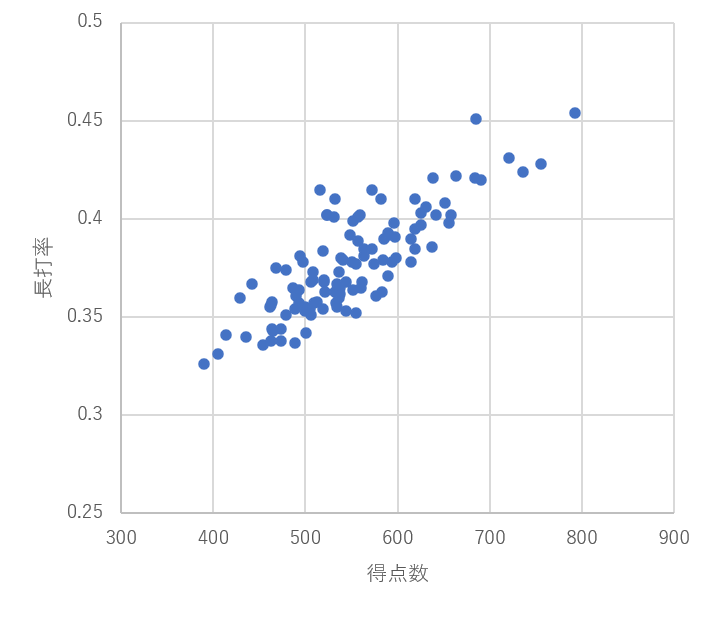

以下は 2015~2023 年のプロ野球 12 球団の各チーム指標と得点数の相関を示した図になります。

相関係数を見てわかるように、打率よりも出塁率、ホームラン数よりも長打率の方が得点数との相関が高いことがわかります。

また、打点数に関しては、前の打者の出塁率に依存すると考えられています。

例えば、2020年の成績では

柳田悠岐(ソフトバンク)

打率.342 本塁打29 得点圏打率.369 打点86

中田翔(日本ハム)

打率.239 本塁打31 得点圏打率.290 打点108

と本塁打数はほぼ同じ、打率と得点圏打率では柳田が大きく上回っています。しかし、打点で比較すると中田が柳田よりも20点以上も上回っています。

この年の中田は主に4番を打ちましたが、1番は主に西川遥輝で出塁率.430(リーグ4位)、3番は主に近藤健介で出塁率.465(リーグ1位)と前の打者がよく出塁していることがわかります。

この例を見ても、打点数は前の打者の出塁率に依存すると考えられます。

2020年の日本ハムの打順に関しては以下のページを参考にしました。

これらの理由から、出塁率と長打率の合計であるOPSが重視されるようになりました。

OPSが重視される理由

- 打率やホームラン数よりも出塁率と長打率の方が得点数と相関が高い

- 打点数は前の打者の出塁率に依存すると考えられている

OPSの値の目安

次にOPSの値の目安について紹介します。

OPSの値の目安は以下のように考えられています。

| OPSの値 | 評価 |

|---|---|

| 0.900 以上 | 非常に良い |

| 0.834 以上 | 良い |

| 0.767 以上 | 平均以上 |

| 0.700 以上 | 並 |

| 0.634 以上 | 平均以下 |

| 0.567 以上 | 悪い |

| 0.567 未満 | 非常に悪い |

2000年以降のシーズンOPSでトップは2013年のバレンティン(ヤクルト)で 1.234 です。この記録は歴代5位になります。その他の歴代シーズンOPSランキングは以下のページで確認してみてください。

OPSの問題点

打撃指標として万能に思えるOPSですが、もちろん問題点もあります。

その1つが「出塁能力の過小評価」です。

出塁率の平均値よりも長打率の平均値の方が数値的に大きく、OPSは出塁率と長打率を1:1の比で合計します。そのため、長打率の高い選手に有利に働くという指摘です。歴代OPSのランキングを見ても長距離打者が多いことがわかります。

序盤に触れましたが、そもそも出塁率は「出塁する確率」、長打率は「安打で稼げる塁数の期待値」と性質の異なるものです。そのため、それらの数値を足すことに対して疑問視する声もあります。

そこで、出塁率と長打率を1:1ではない比率で計算する指標(NOI、GPA、OPS+など)が提案されています。

ただ、OPSと得点数の相関が高いことや計算のしやすさから、OPSが現在も幅広く使用されています。

OPSまとめ

今回の内容をまとめると以下のようになります。

OPSまとめ

- 出塁率と長打率の合計で簡単に求められる

- 得点創出能力を重視するセイバーメトリクスの考え方に則っている

- 出塁率と長打率を1:1で合計するため、問題も生まれる

セイバーメトリクスにより、データに基づいた戦術が主流になってきています。

それらのデータについて知ることで、さらに野球が面白くなるので、ぜひ調べてみてください。

このブログでは他にもUZRや、注目されているフライボール革命についても解説しているため、興味のある方は是非ご一読ください。

コメント