2塁牽制の練習はあまり重要視されておらず、後回しにされがちですが、2塁ランナーを自由にさせるのは失点のリスクを高めます。その一方で2塁牽制のレベルが高いと、試合の流れを変える「必殺の武器」になり得ます。

そして、2塁牽制はバッテリーと二遊間が連携し、牽制パターンを増やすだけでアウトを奪う確率が上がり、3塁への盗塁も防げます。つまり、練習時間に対してのリターンが大きいプレーです。

そこで、高校まで10年間キャッチャーとしてプレーした筆者が、バッテリーと二遊間の連携方法や2塁牽制の具体的なパターンを解説します。

各ポジションの役割

二遊間:2塁牽制のパターンとタイミング、牽制をするかしないかまで決める役割です。2塁ランナーを観察して判断する、2塁牽制において最も重要な役割です。2塁牽制のレベルに対して責任を負う立場になります。

投手:牽制をする役割として、牽制動作のスピードやコントロールなど、2塁牽制のレベルに大きく影響します。

捕手:牽制の合図を出す役割です。2塁牽制についての役割は少ないですが、相手打者や監督の動向を探る本業もあるため、忙しいポジションであることは間違いありません。

2塁牽制のポイント

2塁牽制でアウトを取るためのポイントとして、2塁ランナーの隙と二遊間のフェイクの必要性を紹介します。

2塁ランナーの隙

1塁ランナーは一塁手がベースにいるため、常に牽制を警戒せざるを得ませんが、2塁ランナーは事情が異なります。2塁ベースは常に誰かがいるわけではないため、1塁ランナーと比較して警戒が緩みがちです。

さらに2塁ランナーは、塁上で確認するべきことが多いです。

・外野手の守備位置

・相手捕手のサイン

・投手の握り

ちなみにルールで禁止されていますが、以下の記事のように2塁ランナーがバッテリー間のサイン盗みをしている高校は少なくありません。

サイン盗みへの対策として、バッテリーはサインパターンを工夫する必要があります。こちらの記事で具体的な対策を解説していますので、ぜひご一読ください。

話が逸れましたが、このように「警戒の緩み」や「確認事項の多さ」といった様々な理由から、2塁ランナーは隙が生まれやすいです。

この一瞬の隙を狙うための具体的な牽制パターンを、次章で詳しくご紹介します。

二遊間のフェイクの必要性

二遊間のフェイクは、得られるメリットよりもデメリットの方が圧倒的に大きいです。

二遊間がフェイクを入れるメリットは、「ランナーのリードを少しだけ狭めることができる」という点に尽きます。その一方で「バッテリーも騙されてしまい、連携ミスが起こる」というデメリットがあります。

二遊間とバッテリーの連携は2塁牽制の肝であり、連携ミスは致命的です。

ランナーのリードを少し狭めるためだけに、2塁牽制という必殺の武器を失うのは、得策ではありません。

- 2塁ランナーは警戒が緩みやすく、確認事項が多い

- 2塁牽制では2塁ランナーの隙をつく

- 二遊間のフェイクはデメリットが大きい

2塁牽制のパターン

2塁ランナーの隙を突く具体的な牽制パターンを3つ紹介します。

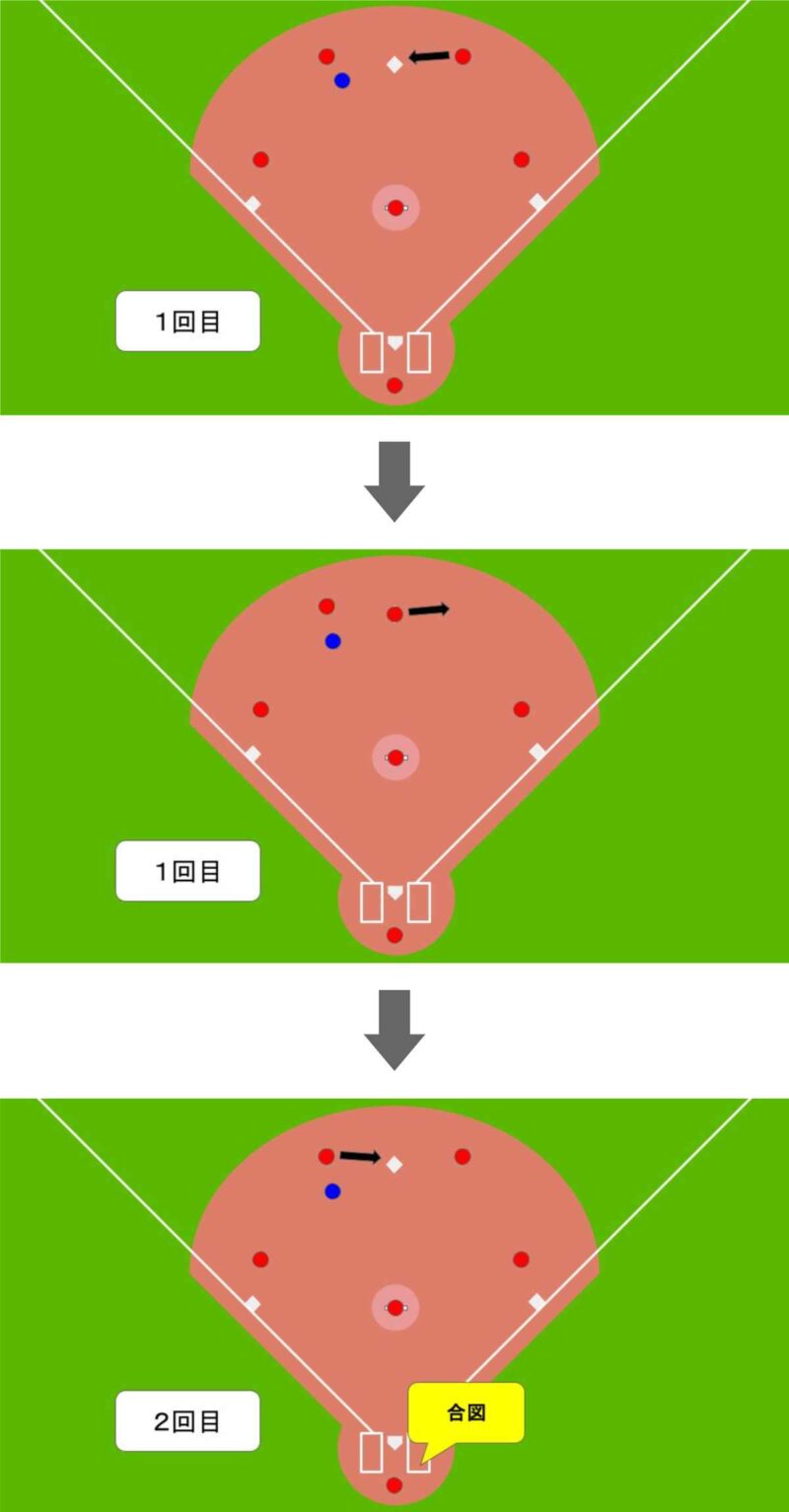

タイミング牽制

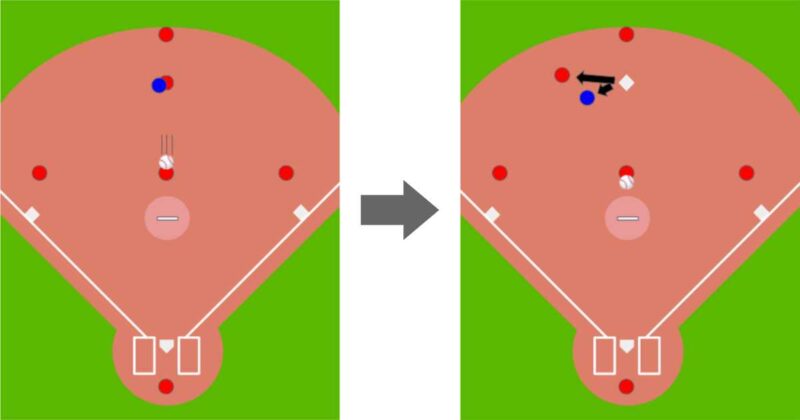

二遊間がベースへ入る動きと捕手の合図、投手の牽制動作のタイミングを合わせる基本的な牽制です。

1-1. 連携の概要

牽制のサインで回数と二遊間のどちらが入るかを決めます。動きは以下のようになります。

1回・遊撃手のパターン

2回・遊撃手のパターン

3回・二塁手のパターン

捕手の合図は、筆者の高校ではミットを下げる動作としていました。

1-2.牽制パターンの狙い

タイミング牽制の狙いは、2塁ランナーのリードが大きくなるタイミングです。

前章でも紹介したように、2塁ランナーは警戒が緩みがちのため、二遊間がベースから離れると2塁ランナーのリードも大きくなりがちです。

牽制をもらう二遊間の動き出しのタイミングが肝になります。

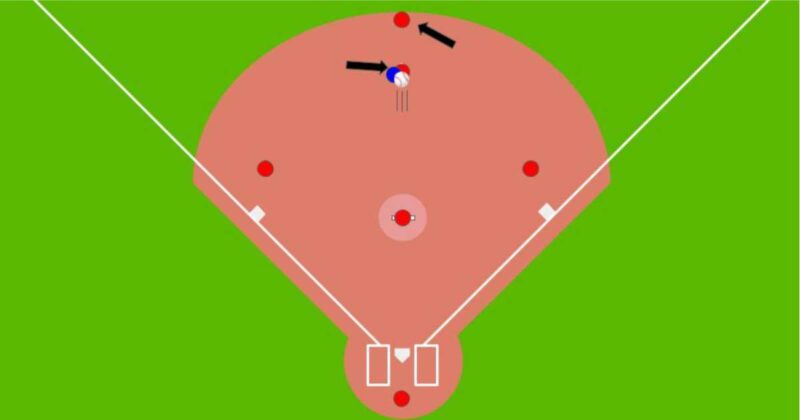

1-3.捕手の合図のベストタイミング

キャッチャーが合図を出すタイミングは、野手が動いた瞬間です。

こちらの動画をご覧ください。

ショートが動き出した瞬間にキャッチャーがミットを下ろしていることがわかります。

このタイミングで投手が2塁ベース上に投げることで、ベストのタイミングになります。

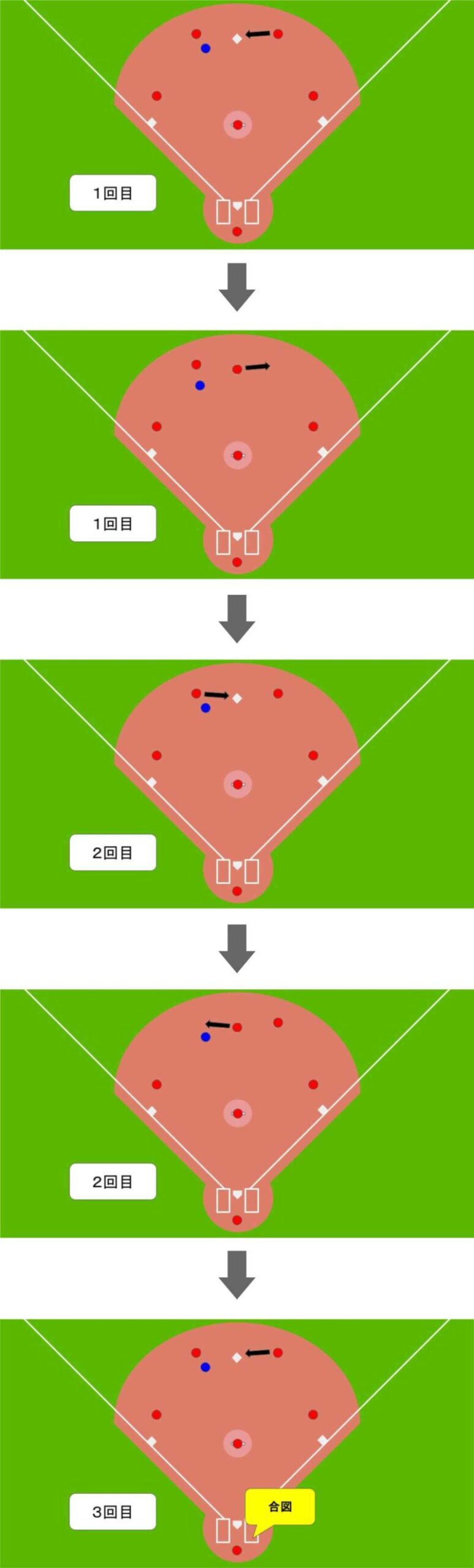

サイン交換時牽制

バッテリーがサイン交換しているタイミングにする牽制です。

2-1.連携の概要

2塁ランナーがいる場合は、サイン交換は通常以下の流れで行われます。

①二遊間から牽制のサイン

②バッテリー間で投球のサイン交換

③セットポジションに入り投球 or 牽制

この牽制では、②のバッテリー間で投球のサイン交換をしている最中に捕手から投手に合図を送り、牽制します。

2-2.牽制パターンの狙い

前章で2塁ランナーの警戒が緩くなるタイミングとして、捕手のサインや投手の握りを確認するタイミングを挙げました。

バッテリーのサイン交換時に牽制することで、捕手のサインや投手の握りを確認して警戒が緩くなっているランナーの隙を狙います。

1試合に何回も通用する牽制ではありません。牽制のサインを出す二遊間が、勝負所を見極めることが重要です。

連続牽制

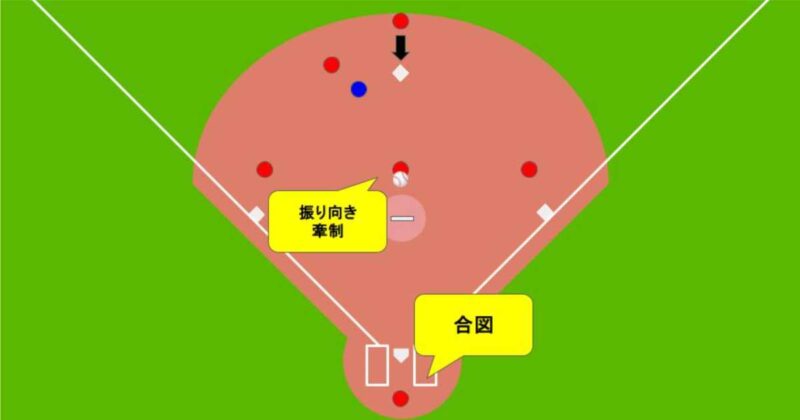

一度牽制した後、間髪入れずに二度目の牽制をします。

3-1.連携の概要

連続牽制の流れは以下になります。

1. 投手が一回目の牽制を行う。(ランナーをベースに戻らせる)

2.ベースに入った野手は返球して定位置に戻り、投手も返球を受けてマウンドに戻る。二塁ベースに入らなかった野手はカバーに入るが、その野手はすぐに定位置に戻らずベース付近に留まる。

3.再びリードを取り始めたタイミングで、カバーの野手がもう一度ベースに入る。そのタイミングで、捕手が合図し、投手が振り向きざまに牽制する。

3-2.牽制パターンの狙い

2塁ランナーが外野手のポジション確認をするタイミングも警戒が緩くなるタイミングとして挙げました。

それに加えて、牽制された直後ということもあり、「隙」が生まれがちです。

連続牽制ではその「隙」を狙います。

◆

◆

これら3パターンの2塁牽制を使い分け、ドンピシャのタイミングで牽制できるようになれば、2塁牽制がチームの「必殺の武器」になります。

まとめ

この記事では2塁牽制のコツについて紹介しました。

2塁牽制は失点のリスクを抑え、試合の流れも変えるという点で、練習時間に対してのリターンが非常に大きいプレーです。そして、二遊間と投手、捕手が連携すれば2塁牽制のレベルは確実に高まります。

2塁牽制をチームの「必殺の武器」とし、失点のリスクを減らしましょう。

コメント