- 「内野手の動きは何を教えればよいかわからない」

- 「子供の可能性を狭める指導はしたくない」

このように考えている少年野球の指導者や保護者の方は多いです。特に内野手の動きは複雑であるため、どのように指導すればよいかわからないと思います。また、中学・高校と野球を続けることを考えるならば、今後の成長の幅を狭めない指導が重要です。

そう考えると、少年野球の内野守備の指導で重要になるのは基本的な動きです。そこでこの記事では、内野手の基本的な動きと重要性を解説します。

また、この記事は筆者の経験や知識をもとに解説していますが、すべてを練習に取り入れる必要はありません。一部でも実践できるものがあり、少しでも参考になれば幸いです。

内野守備の指導法 足を動かす

1つ目は、足を動かすことです。

こちらの動画をご覧ください。

足が止まった状態で捕球している内野手はいません。正面の打球でもその場で小刻みに足踏みして捕球しているのがわかります。

では、なぜ足を動かす必要があるのか。それは、捕球体勢にスムーズに入るためです。

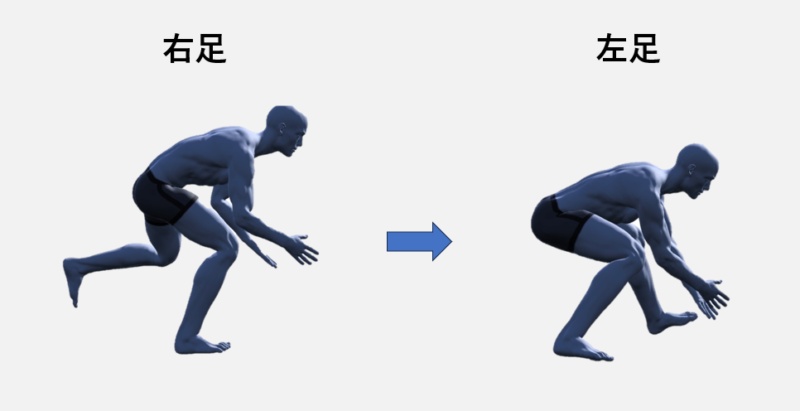

ゴロを捕球する際の基本として、右投げの選手は「右足→左足」で、左足が着地するタイミングで捕球が基本です。

この動きがないと、両足が止まった状態の捕球になり、グラブの操作に頼ることになります。また、両足に体重が乗ってしまうため、イレギュラーに対応できない、送球のステップに移りづらい等の問題が生まれます。

プロで足が止まっているように見えても、正面の打球の捕球時に「右足→左足」の動きはしています。そして、捕球時に「右足→左足」の動きができているのならば、それまで足が止まっていても問題はありません。

しかし、「右足→左足」の動作はタイミングが難しく、静止状態から合わせるのはさらに難しくなります。そのため、アマチュア選手、特に小学生は常に小刻みに足を動かすことで、「右足→左足」の動作や捕球の形にスムーズに入りやすくなります。

内野守備の指導法 バウンドを合わせる

2つ目は、バウンドを合わせることです。

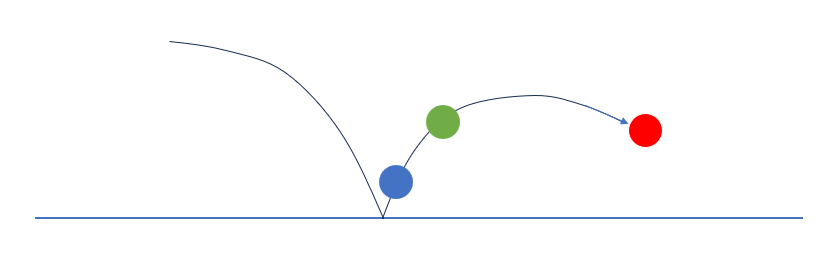

内野ゴロのバウンドで1番捕りやすいのはボールが落ちる時、2番目がショートバウンド、最も捕りづらいのがハーフバウンド(ボールが上がる時)です。

ハーフバウンドよりもショートバウンドが捕りやすい理由は、地面から近いからです。地面から近いとバウンドの振れ幅がほとんどないため、グローブに収まりやすいです。そして、地面から離れるほどバウンドの振れ幅が大きくなるため、捕りにくくなります。

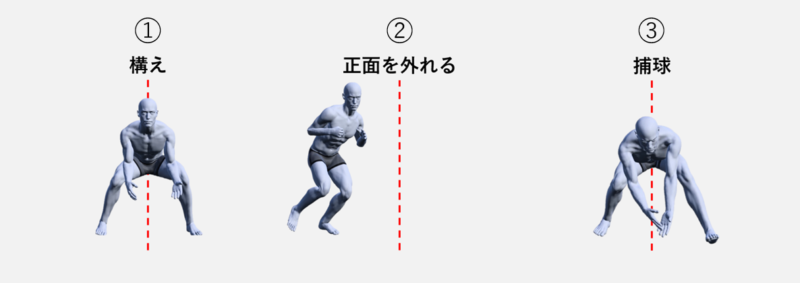

バウンドを合わせるコツとしては、打球の正面を外れることです。

打球を正面で見ると距離感がつかみにくいため、正面を外れて斜めから見ることで、バウンドが合わせやすくなります。先ほどの動画でも、正面の打球に対して横から入っているのがわかると思います。

そして、足を動かすことも意識して練習で数をこなせば、バウンドを合わせられるようになります。

内野守備の指導法 打球の正面に入る

3つ目は、打球の正面に入ることです。

逆シングルや横向きでの捕球は守備範囲も広がり、送球もしやすくなりますが、小学生に適した指導ではないと考えます。理由は、中学や高校でも身に付く技術だからです。

小学生の期間は運動能力を高めるゴールデンエイジと呼ばれていて、瞬発力や敏捷性、バランス能力を鍛えるのに適した期間です。

一方で、中学生の期間は心肺機能、高校生の期間は筋力を鍛えるのに適しています。詳しくは、以下の記事をご覧ください。

つまり、守備範囲を広げるために逆シングルや横向きでの捕球といった技術を身に付けるのはいつでもできますが、守備範囲を広げるために瞬発力や敏捷性を鍛えるのは、小学生が最も適しているということです。

打球の正面に入るには打球反応を良くする、足を動かす必要があるため、瞬発力や敏捷性が鍛えられます。

もちろん、逆シングルや横向きでの捕球が必要なケースもあるため指導をするなというわけではありません。ただ、注力してしまうと選手の成長の幅を狭めてしまうかもしれないので注意が必要です。

内野守備の指導法 まとめ

今回の内容をまとめると以下のようになります。

内野守備の指導法 まとめ

- スムーズに捕球体勢に入るために足を動かす

- バウンドを合わせるために打球の正面から外れる

- 瞬発力や俊敏性を高めるために打球の正面に入る

繰り返しになりますが、内野手の動きは複雑であるため指導が難しいです。

そのため、少年野球の期間は基礎をしっかりと築くことが重要です。

以下の記事では、子供に野球を教える際に大事なことを紹介しています。興味がある方は是非ご一読ください。

コメント